研究にご参加いただいた方へ

以下に載せる情報は,これまでに嶋田研究室の研究にご参加いただいた方へのご案内となります。

2021年

倫理番号:2019-256 研究時期:2019年~2022年

研究計画名:子どもにおける認知的特徴がソーシャルスキルの実行に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,小学生を対象として,子どもにおける認知的側面や情動的側面の個人差がソーシャルスキルの実行に及ぼす影響を検討することを目的としました。その結果,適切なソーシャルスキルを実行するためには,認知的要因を変容させるよりも,問題解決などの情動調整方略を適切に使えるようになることが必要であることが明らかとなりました。

倫理番号:2019-060 研究時期:2019年~2022年

研究計画名:青年期における文脈と発達段階を考慮したストレスコーピングが学校適応に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,発達段階や環境要因の変化を考慮し,青年期における認知行動的特徴が学校適応に及ぼす影響について,実証的に明らかにすることを目的としました。共分散構造分析によるモデルの検討を行ったところ,発達段階によって学校適応に有用なコーピングは大きく異なり,中学生においては,認知行動的特徴ではなく,社会的スキルの獲得の程度が学校適応に影響している可能性が示されました。また,高校生においては,文脈の評価を高める介入を行うことによってコーピングの柔軟性の向上を介して学校適応につながる可能性が示され,大学生においては,文脈の評価やコーピングの柔軟性を高めることによって学校適応につながる可能性が示されました。

倫理番号:2020-126 研究時期:2020年~2022年

研究計画名:青年期のセルフコントロールが適応的行動の選択に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,児童生徒を対象に,コーピングの長期的結果に焦点を当てた,ストレスマネジメント教育を実施し,発達段階の差異の影響を考慮して検討することを目的とした。その結果,対象者の発達段階によってメディアの適応的な利用および,学校適応の関連が異なることを踏まえて,セルフコントロールの実行が達成できるよう支援の方向性を変える必要性が示唆された。

倫理番号:2020-007 研究時期:2020年~2022年

研究計画名:窃盗行動を喚起する刺激と行動の結びつきの測定

研究の結果:

本研究は,IRAPの潜在指標を用いて「刺激と行動の結びつきの強さ」という観点から窃盗行動の「自動化」を測定するツールを作成し,自動化の特徴を実証的に検証することを目的としました。その結果,窃盗行動の自動化の程度が高い者は,行動に伴う結果を見すえた上で自己の行動を統制するセルフコントロールの程度が低く,短期的な望ましい結果を得られる窃盗行動を優先的に選択してしまう傾向がある可能性が明らかとなりました。

倫理番号:2021-258 研究時期:2021年~2022年

研究計画名:他者視点取得困難者における親和動機とセルフモニタリングが対人適応感に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,他者視点取得困難者における親和動機とセルフモニタリングが対人適応感に及ぼす影響を実証的に明らかにすることを目的としました。その結果,集団SSTを実施する際には,他者視点取得の程度のアセスメントを行い,ソーシャルスキルの向上に加えて親和動機を高める手続きを行うことで,獲得したソーシャルスキルを社会的相互作用の中で適切に機能させることができる可能性が明らかになりました。.gif)

倫理番号:2019-218 研究時期:2021年~2022年

研究計画名:Implicit Relational Assessment Procedure(IRAP)を用いたセルフ・コンパッション尺度作成の試み

研究の結果:

本研究では,セルフ・コンパッション(自分自身に対する思いやりや他者に対する共感性)を潜在的に測定するための新たな尺度を作成することを目的としました。その結果から,妥当性についてはさらに精度を高める必要性があるものの,一定の信頼性を有していることが示唆されました。Table 再検査法による信頼性の検討の結果

倫理番号:2021-148 研究時期:2021年~2022年

研究計画名:心的外傷体験からの回復及び成長過程における認知的情報処理メカニズムの検討

研究の結果:

本研究では,心的外傷体験からの回復および成長過程における認知的情報処理メカニズムについて,IRAPの潜在指標を用いて検討することを目的としました。その結果,意味づけが適応感に及ぼす影響に関し,PTGは潜在・顕在双方を媒介しないことが示唆されました。

倫理番号:2018-109 研究時期:2018年~2022年

研究計画名:ダイエット行動に影響を及ぼす社会的圧力の発達的変化の検討

研究の結果:

本研究は,母親の要因の影響力の発達的変化と,認知行動的変数の個人差がダイエット行動に及ぼす影響について実証的に検討を行いました。その結果,児童期においては,母親からのやせの圧力がダイエット行動に大きく影響している可能性が示唆されました。Figure コーピングレパートリーと母親からのやせの圧力がダイエット行動に及ぼす影響。

倫理番号:2020-215 研究時期:2020年~2022年

研究計画名:青年期における過剰適応の程度に応じたストレスマネジメント教育の効果

研究の結果:

本研究は,中学生を対象として,従来のストレスマネジメント教育(以下,SMEとする)に加えて脱フュージョンの手続きを実施する介入群が,標準的なSMEを実施する標準群と比較して,コーピングレパートリー,ストレス反応および学校適応に及ぼす影響を検討しました。結果から,従来のSMEのみでも効果があることが示唆されたものの,過剰適応が中程度の者においては,現実と思考の弁別を促し,般化されたプライアンスが変容することによって,ストレス反応が低減する可能性が示唆されました。Figure 過剰適応高群におけるストレス反応(合計)得点の変化。

倫理番号:2021-179 研究時期:2021年~2022年

研究計画名:脱フュージョン・エクササイズが状態的な認知的フュージョンの程度に及ぼす効果

研究の結果:

時期(介入前,介入後)と群(脱フュージョン群,ディストラクション群)を独立変数,状態の認知的フュージョンを従属変数とし,2要因分散分析をおこなった結果,時期の主効果と交互作用が有意であった(主効果;F (1, 38) = 42.45,p < .001,交互作用;F (1, 38) = 17.91, p < .001)。単純主効果検定の結果,ディストラクション群と比較し,脱フュージョン群においては,介入後のSCFQ-Jが有意に低かった(p < .001)。Table 介入前後の変数の平均値および標準偏差

倫理番号:2020-279 研究時期:2020年~2022年

研究計画名:社交不安における心理的慢性ストレス状態の維持過程の記述的検討

研究の結果:

本研究では,社交不安を呈する者において慢性ストレス状態を維持する要因を検討することを目的としました。調査の結果,慢性ストレス状態を維持する要因として想定した「負担感の知覚」と「所属感の減弱」はいずれも慢性ストレス状態(爪指標によって測定したコルチゾール)を直接的に予測しないことが示されました。

2020年

倫理番号:2020-256 研究時期:2020年~2021年

研究計画名:大学生の生活習慣が学業ストレス場面におけるコーピングの遂行およびストレス反応に及ぼす影響

研究の結果:

本研究は,大学生の学業ストレス場面における問題焦点型コーピングの遂行に着目し,生活習慣とコーピングレパートリーやソーシャルサポート知覚の程度がストレス反応に及ぼす影響について,実証的に検討することを目的としました。その結果,不適切な生活習慣による疲労感の高さは,問題焦点型コーピングの遂行を阻害させることが示唆されました。また,良好な生活習慣はコーピングレパートリーの多さやソーシャルサポート知覚の高さとは独立して,ストレス反応を低減させることが明らかとなりました。倫理番号:2020-091 研究時期:2020年~2021年

研究計画名:状態的な不安のコントロール感が社交不安に及ぼす影響の検討

研究の結果:

本研究は,社交不安が高いものを対象に,ストレス場面に曝した際における不安のコントロール感と状態的な不安との関連性について実証的に検討することを目的としました。その結果,状態的な不安のコントロール感の高い者は,そうでない者と比べて,状態不安が上昇する傾向にあったことから,状態的な不安のコントロール感が高いことが,状態不安を高める要因の1つであることが明らかとなりました。

倫理番号:2020-194 研究時期:2020年~2021年

研究計画名:否定的な非致死的ライフ・イベントが認知と対人関係スタイルに及ぼす影響

研究の結果:

本研究は,外傷体験後に生じる否定的な認知と,その認知の変容によって生じる対人関係スタイルに及ぼす影響の関連について検討を行うことを目的としました。その結果,致死的外傷体験は非致死的外傷体験と比較して,自己に関する否定的認知ならびに世界に関する否定的な認知が高く,身体保全の脅威があり強い負の感情を伴う外傷体験において,自己ならびに世界に関する否定的な認知や自責の念がより強いことが示されました。

倫理番号:2020-195 研究時期:2020年~2021年

研究計画名:子育てする親の育児信念と養育行動の柔軟性が育児困難感に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,育児信念と養育行動の柔軟性が,育児困難間に及ぼす影響を実証的に明らかにすることを目的としました。その結果,3歳から6歳の子どもをもつ親を対象とした調査研究を行った結果,育児信念が高くても,コミュニケーションのスキルが高ければ,不安感が低いことが示されました。

倫理番号:2020-197 研究時期:2020年~2021年

研究計画名:労働者のストレス反応と生産性に影響を与える認知行動的要因の検討

研究の結果:

本研究は,コーピングの選択およびソーシャルスキルについて,ワーク・エンゲイジメントやワークライフバランスを組み合わせることによる,労働者のストレス反応や職場における生産性,職務満足感に及ぼす影響性を検討することを目的としました。その結果,コーピングの選択に,ワーク・エンゲイジメントやワークライフバランスを向上させる介入を加えることによって,ストレス反応や生産性の改善に寄与する可能性が示されました。

2019年

倫理番号:2017-302 研究時期:2018年~2020年

研究計画名:依存症回復過程における代替行動の機能とストレスコーピングとの関連性の検討

研究の結果:

本研究では,依存症回復過程において獲得された代替行動とストレス低減の関連性について検討することを目的としました。その結果,依存症回復過程の中で「楽しむ」「満足感を得る」などの,生活充実感を高めるような「正の強化子」に接近する代替行動を獲得することで,ストレスが低減されることが示唆されました。

倫理番号:2019-011 研究時期:2019年~2020年

研究計画名:社会不安における予期的な反応がストレッサーに対するコルチゾール反応に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,ストレッサーとして予期的な負荷をかけることによって生じるコルチゾール反応の差異を検討することを目的としました。その結果,予期的なコルチゾール反応を示す者は,ストレッサーに対する反応の亢進をも示すことによって,社交場面に参与した際のネガティブな刺激への注意や回避行動を示し,社交不安の維持に寄与することが示唆されました。

倫理番号:2019-061 研究時期:2019年~2020年

研究計画名:管理職のコーピング適合性の評価と環境に対する認知がストレスに及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,フルタイム就労の男女を対象として,コーピング適合性の評価がストレスに与える影響の差異に関して,管理職者と非管理職者とを比較し,検討することを目的としました。その結果,「休息・気晴らし」,「感情発散」,「サポート希求」のコーピング適合性の評価が高いことが,管理職者のストレス低減に影響することが明らかとなりました。

倫理番号:2019-115 研究時期:2019年~2020年 研究計画名:不確実性の不耐性がうつおよび不安症状に及ぼす影響の検討

研究の結果:

本研究では,時間展望・罰回避・行動抑制・賦活を想定し,不確実性不耐性と,うつ症状や不安症状との間に存在するであろうこれらの関係要因の構造的関係性を実証的に明らかにすることを目的とした。その結果,うつ症状,不安症状において,将来を予測できないことに漠然とした脅威をいだく,将来が不確定であるために回避が助長,あるいは,抑制的な行動をとるといった特徴が見られる場合に,不確実性の不耐性に対する介入が,改善の有効な手立てとなる可能性が示唆された。

倫理番号:2019-164 研究時期:2019年~2020年 研究計画名:コーピングの選択がレジリエンスの程度とストレス反応との関連性に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,レジリエンスの程度とストレス反応との関係を,コーピングの選択の観点から検討することを目的としました。レジリエンスの程度を独立変数,各状態コーピングを媒介変数,各ストレス反応を従属変数とする媒介分析を行った結果,レジリエンスの程度が行動的ストレス反応に及ぼす影響は,問題解決型および情動焦点型コーピングによって媒介される傾向にあることが示されました。

倫理番号:2019-223 研究時期:2019年~2020年 研究計画名: セルフ・コンパッション訓練がやせ願望の低減に及ぼす効果

研究の結果:

本研究では,自分への思いやりであるセルフ・コンパッションがやせ願望に及ぼす影響を実証的に検討すること目的としました。その結果,セルフ・コンパッションを高めることで、やせ願望のリスク因子とされる、他者への恥ずかしさと身体不満足感は減少するが、やせ願望には直接影響しないことが示されました。Table.

Self-Compassion Writing群における相関分析の結果

倫理番号:2019-216 研究時期:2019年~2020年 研究計画名: 親子相互交流療法が親子の認知行動的特徴の変容過程に及ぼす影響

研究の結果:

本研究では,子育て支援専門職と養育者の育児信念を中心とした認知行動的特徴の差異を明らかにした上で,子育て支援専門職における養育行動の習得に認知行動的特徴が及ぼす影響を検討することを目的とした。その結果,子育て支援専門職のうち,行動科学の知識が高い者においては,保育信念は必ずしもスキルの使用を阻害しないことが明らかになった。

倫理番号:2018-288 研究時期:2019年~2020年 研究計画名: 子育てする親の状態像に関する認知行動的特徴の検討

研究の結果:

本研究では子どもの発達段階ごとに母親の育児信念等の認知行動的要因に対して,階層的クラスタ分析を行いました。その結果,小学校低学年の親においては機能的な養育行動を実施するためには,親が子どもの反応を適切に予測できるかどうかという点が重要であることが示唆されました。Fig.低学年の児童の母親のタイプ

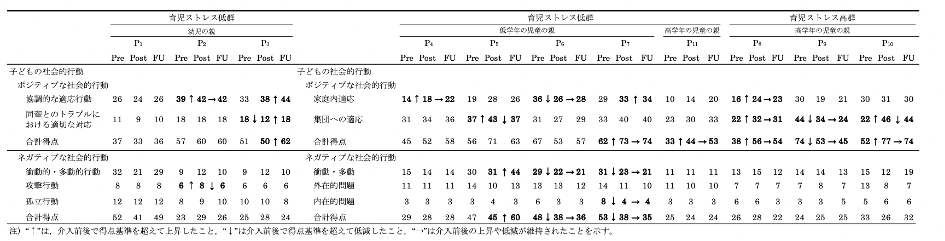

倫理番号:2019-066 研究時期:2019年~2020年 研究計画名: 子育てする親の認知行動療法的ペアレント・トレーニングの効果の検討

研究の結果:

本研究では認知行動療法的ペアレント・トレーニングを実施する群と標準的なペアレント・トレーニングを実施する群の2群に割りつけ,機能的養育行動の下位尺度得点を従属変数,群および時期(ペアレント・トレーニング開始直後とその約1ヶ月後)を独立変数とした二要因分散分析を行いました。その結果,ペアレント・トレーニングの実施の際には,親自身に子どもの反応を適切に予測させ,実際の親子の「機能的側面」を体験的に理解させることが重要であると示唆されました。Table.認知行動療法的ペアレント・トレーニングを行った群の子どもの行動の得点の変化

倫理番号:2018-106 研究時期:2018年~2020年 研究計画名:うつ病のサブタイプと内受容感覚知覚の関係性の検討

研究の結果:

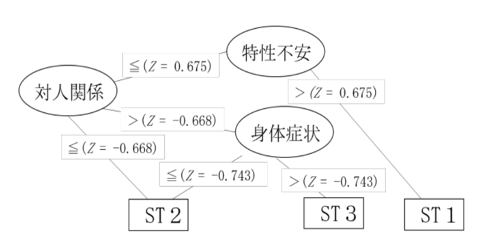

本研究では,iCBTのメリットを保ちつつも,個別性を考慮した介入を行う方法として,多様な次元をもつ情報を統合し,その構造を明らかにすることに強みを有する機械学習的アプローチを用いたストレスアセスメントを実施した。また,アセスメントによって分類されたタイプの接近/回避の情動的特徴を神経心理学的観点から検討することによって,アセスメントの観点からiCBTプログラムの最適化に対する検討を行った。その結果,機械学習を用いたアセスメントの実施によって,個人のストレスタイプを予測できる可能性が示された。Figure.本研究で実施したアセスメントの結果

倫理番号:2018-287 研究時期:2019年~2020年 研究計画名:児童生徒における価値観の獲得過程に関する記述的検討

研究の結果:

本研究では小学生,中学生とその親に対して,児童生徒とその親の価値観が一致しているかを検討した。その結果,児童生徒の価値は必ずしも親の価値をそのまま反映しているわけではないことが明らかになった。また,価値を明確にするために必要である,自分にとって良いことがあるかを理解することと,価値の明確化の程度には関連があることが示された。Table.価値領域の選択理由と児童生徒の状態像による相関分析

倫理番号:2019-148 研究時期:2019年~2020年 研究計画名:児童生徒における攻撃行動に対する心理教育的介入の効果の検討

研究の結果:

本研究では,小学校6年生に対して,価値の明確化の手続きを加えた問題解決訓練を実施し,攻撃行動に及ぼす影響を検討することを目的とした。その結果,介入による攻撃行動の低減効果が示された。また,価値の明確化の手続きを行うことが重要なのではなく,どのようなコーピングを実行することが自身にとって良いかを理解し,実践していくことによって,自身に対する俯瞰的な理解が進むことが重要であることが示唆された。Figure.児童の攻撃行動高群における時期による攻撃行動の合計得点の変化

2018年

研究番号:18-01 研究時期:2016年~2019年

研究計画名:言語使用に対する完全主義的認知と言語能力が異文化適応に及ぼす影響の検討

研究の結果:

本研究では,外国語使用場面の完全主義的認知と言語能力が異文化適応に及ぼす影響を検討すること目的としました。海外在住経験がある日本人高校生を対象とした調査研究を行った結果,言語能力が低い者は、ミスへのとらわれが強いと,コミュニケーションそのものが生起しにくいことが示されました。

研究計画名:社交場面に対するコルチゾール反応が内部感覚の知覚に及ぼす影響

研究番号:18-02 研究時期:2016年~2018年

研究の結果:

本研究では,社交場面に参与した際に分泌されるストレスホルモンである「コルチゾール」の反応と,自身の心拍への気づきやすさの関係を検討することを目的としました。実験の結果,社交場面に対してコルチゾール反応を強く示す人は,そうでない人と比較して,社交場面の前後で自身の心拍に気づきやすくなることが示されました。このように,コルチゾールの作用によって心拍に気づきやすくなることで,さらなる不安が喚起されるとい う悪循環が生じる可能性が考えられます。なお,研究成果は下記にて公表しております。 前田駿太・荻島大凱・嶋田洋徳(2018).心理社会的ストレッサーに対するコルチゾール反応は心拍知覚を促進する 日本心理学会第82回大会抄録集,268.

研究計画名:社交不安傾向者におけるコルチゾール反応に対する認知的情報処理の効果

研究番号:18-03 研究時期:2016年~2018年

研究の結果:

本研究では,人前で話したり人と交流したりするときに不安を感じやすい方を対象として,社交場面への参与後の思考が,社交場面に参与した際に分泌されるストレスホルモンである「コルチゾール」の回復に及ぼす影響を検討することを目的としました。実験の結果,社交不安の程度によって,社交場面への参与後の思考がコルチゾール反応の回復に及ぼす影響は異なり,社交不安が低い人においては社交場面と無関係な内容について考えることが回復を促進しましたが,社交不安が高い人においてはむしろ回復を阻害することが示されまた。

研究計画名:性犯罪者の心理社会的要因が被害者に対する感情反応に及ぼす影響

研究番号:18-04 研究時期:2018年~2019年

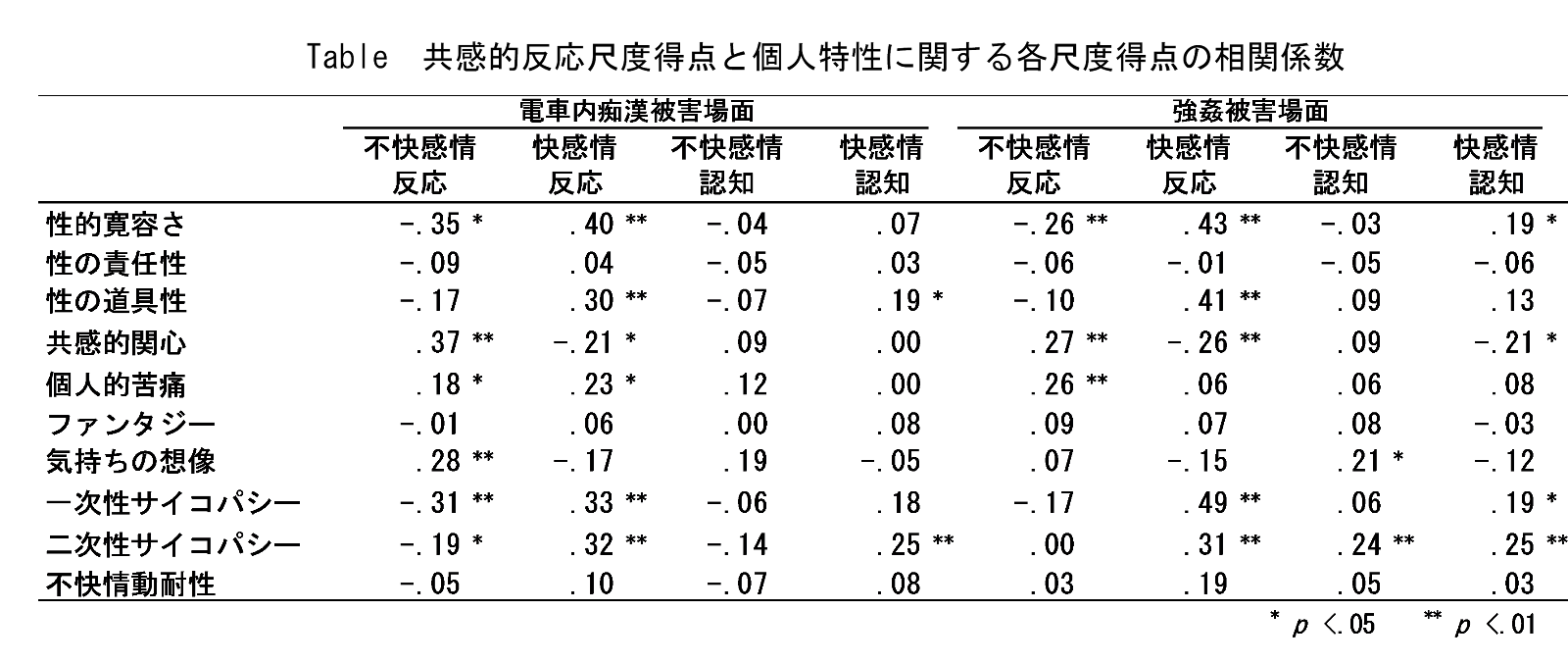

研究の結果:

本研究では,性犯罪をした者の心理社会的要因が,性犯罪被害場面に対して抱く感情に及ぼす影響を明らかにすることを目的に,刑務所の被収容者を対象としてアンケート調査を行いました。分析の結果(Table),性的寛容さ,性の道具性,サイコパシーの傾向が強いほど,性犯罪被害場面に対して快感情を抱きやすい傾向が顕著であることが示されました。

研究計画名:内受容感覚の知覚が抑うつを維持する情報処理家庭に及ぼす影響の検討

研究番号:18-05 研究時期:2017年~2019年

研究の結果:

本研究では,うつ病に特徴的な「報酬に気づきづらい」という症状に対する,「身体感覚」の働きを検討しました。大学生および大学院生を対象に実験を行なったところ,「報酬を探索する程度」が高い人ほど,「自分の身体の感覚に注意を向けやすい」ことが明らかになりました。また,この「報酬を探索する程度」については,特性的なうつ症状よりも,「状態的なうつ気分」の方が大きな効果を持っていることが明らかになりました。本研究の結果から,うつ病の「いいことに気づきづらい」という症状に対する身体感覚の役割を明らかにするとともに,その改善には状態的な気分を改善することが有効である可能性が示されました。

研究計画名:鍼を用いた身体感覚への注目が注意機能と気分に及ぼす影響

研究番号:18-06 研究時期:2017年~2019年

研究の結果:

本研究では,鍼施術により「身体内部の感覚に向けられる注意」が,「気分」に及ぼす影響を解明することを目的といたしました。大学生および大学院生を対象とした実験の結果,ネガティブな気分は,注意をより持続・維持させる能力の高い人において,鍼施術により改善が見られました。このことから,身体内部の感覚により注意の向けられる人ほど、鍼施術を受けた場合,身体感覚への知覚がさらに惹起され,ネガティヴ気分を改善する可能性が示唆されました。

研究計画名:ひきこもり状態にある人の来談行動維持プロセスに影響を及ぼす諸要因の検討

研究番号:18-07 研究時期:2017年~2019年

研究の結果:

本研究では、ひきこもり状態から回復した方に調査を行い、どのように来談に至ったのかについて明らかにすることを目的としました。分析の結果から、ひきこもり状態にある人の来談の維持のためには、ひきこもり状態にある人の辛さを理解するといった「共感的態度」のみでは不十分であり、ひきこもり状態にある人の「不快感情の緩和」や「社会的存在としての充実感」が重要であることが示されました。

研究計画名:不登校の子どもを持つ「親の会」が親の心理面と子どもの行動に及ぼす影響

研究番号:18-08 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,不登校児童生徒をもつ親の自助グループである「親の会」への参加が,親の心理面と子どもの行動に及ぼす影響を検討することを目的としました。「親の会」参加者を対象にアンケート調査とインタビュー調査を行なった結果,親のストレス反応,子育てに対する不安,不登校に対する否定的認知が低減し,子どもの状態・行動が改善傾向にあることが示されました。また,これらの結果は,「親の会」で親が,孤立感の解消,問題の外在化,子どもへの関わり方のモデリングなどを得られるかどうかが影響していることが分かりました。

研究計画名:回避傾向と行動変動性が行動の繰り返しの維持に及ぼす影響

研究番号:18-09 研究時期:2017年~2019年

研究の結果:

本研究では,不安を避ける「回避行動をとる程度」とバランス良くさまざまな行動をとることができる程度である「行動変動性」が行動の繰り返しの維持に及ぼす影響を検討することを目的としました。大学生を対象とした実験の結果,回避行動をとる程度が高く,かつ行動変動性が低い者は同じ行動を繰り返しやすい傾向があることが示唆されました。

研究計画名:セルフ・コンパッションの向上を取り入れたストレスマネジメント教育の効果の予備的検討

研究番号:18-10 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,ストレッサーへの対処行動を獲得するといったストレスマネジメント研修に加えて,俯瞰的に自分と他者に対して思いやる「セルフ・コンパッション」を高める手続きを取り入れた場合の効果を検討することを目的としました。その結果,セルフ・コンパッションを高めるかどうかによって,ストレス反応の低減は影響を受けませんでした。一方で,セルフ・コンパッションが高まると,職場で協力するといった行動が増加する可能性が示唆されました。

研究計画名:労働者における被採用形態の差異がメンタルヘルスに及ぼす影響

研究番号:18-11 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,被採用形態の差異がソーシャルサポート知覚およびコーピング選択に及ぼす影響を検討することを目的としました。 分析の結果,新卒や中途といった採用形態の差異によってソーシャルサポート知覚およびコーピング選択には差がみられないこと,また中途採用者においては情動的ソーシャルサポートが積極的問題解決型コーピングの選択に大きな影響を及ぼすことが示唆されました。

研究計画名:侵入思考に影響を及ぼす心理的要因の記述的検討

研究番号:18-12 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,自分の意思と無関係に繰り返し浮かぶ思考である「侵入思考」に影響を及ぼす心理的要因について統合的に分析することを目的としました。20歳以上の男女を対象とした質問紙調査を行い,分析した結果,参加者は侵入思考が多いことを特徴とする「強迫症」の重症度を予測する5つのサブタイプに分類されました。そして強迫症の重症度が高いサブタイプほど,ストレス反応や侵入思考をコントロールしようとする試みが大きいことが示されました。さらにサブタイプごとに用いやすい「コーピング方略」(問題が起きたときの対処方略)があることが示されました。

研究計画名:異文化間教育に基づく適応促進のための認知行動療法的介入

研究番号:18-13 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究の目的は,AUC-FGS 学習モデルに基づくCBT 的異文化適応促進プログラムの開発およびその効果の妥当性を検討することであった。4名全ての調査協力者の調査結果にて,プログラム理解度を確認する項目において,「ややあてはまる」から「あてはまる」という回答を得られた。特に,社会的スキルがどんな場所でも役立つという回答は,日本特有の社会的スキルだけではなく,田中(2008)の指摘する,文化に関わらない個人的な差異への対応を想定した知識づけをできたことが推測されら。また,3名の調査協力者からは, 社会的スキルを活用するセルフ・エフィカシーや実践の意欲が散見され,すべての調査協力者から実際にプログラムの内容を活用したことが報告された。これらのことから,プログラムの構成は妥当であったと考えられる。

研究計画名:食物関連刺激に対する潜在的欲求の低減操作が過食行動の改善に及ぼす影響

研究番号:18-14 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,食物関連刺激に曝された際に生じる,自身ではコントロールが困難な「食べたい!」という潜在的欲求を低減させることが,過食行動の改善に及ぼす影響を検討することを目的としました。大学生および大学院生を対象とした実験の結果,お腹が空いていなくても,食べ物の見た目や匂いによって摂食行動が誘発される傾向が高い人は,潜在的欲求が低減しやすいことが示されました。しかしながら,潜在的欲求の低減による,過食行動の改善は示されませんでした(チョコレートクッキーの摂取量に変化が見られなかった)。したがって,潜在的欲求の低減は,過食行動の改善に直接的に影響を及ぼさないことが示唆されました。

研究計画名:中高年者に対するストレスマネジメント教育の効果の検討

研究番号:18-15 研究時期:2018年~2019年

研究の結果:

本研究では,問題解決訓練にマインドフルネス瞑想法とリラクセーション技法をそれぞれ組み合わせたストレスマネジメント介入を中高年者に実施し,その効果を検討することを目的としました。その結果,問題解決訓練とマインドフルネスを組み合わせた群においては,攻撃行動の低減効果が認められました。このことから,攻撃行動の低減においては,問題解決訓練にリラクセーション技法を組み合わせるよりも,マンドフルネス瞑想法を組み合わせた方がより効果が高まる可能性が示唆されました。

研究計画名:社交不安傾向者における認知的情報処理過程の操作が不安反応に及ぼす影響

研究番号:17-01 研究時期:2017年~2018年

研究の結果:

本研究では,社交場面経験後,その場面について考え続ける「PEP」に対し,ネガティブな思考から注意を意図的にそらす「ディストラクション」の効果を検討することを目的としました。大学生および大学院生を対象とした実験の結果,スピーチ課題後に測定したPEPの程度に関して,スピーチに対する振り返りを行ったグループとディストラクションを行ったグループに差は見られませんでした。一方で,ディストラクションそのものへの従事の程度とスピーチ課題後のPEPの程度との間には,一定の負の関係が示されました。このことから,ディストラクションに適切に従事できていた場合,社交場面経験後のPEPは低減することが示唆されました。

研究計画名:家族の認知行動的要因がひきこもり状態にある人の行動面に及ぼす影響

研究番号:17-02 研究時期:2017年

研究の結果:

本研究では,ひきこもり経験者の家族(ひきこもり群)および非経験者の家族(非経験群)を対象としてアンケート調査を行い、家族の認知行動的要因がひきこもり状態にある人の社会的交流行動に及ぼす影響を明らかにすることを目的といたしました。分析の結果、家族の対応レパートリーの多さは両群ともにご本人の社会的交流行動に影響を及ぼしていましたが、家族内相互作用は、ひきこもり群のみにおいてご本人の社会的交流に影響を及ぼすことが示されました。

研究計画名:ひきこもり者の家族を対象とした認知行動的特徴に応じた心理的支援の効果

研究番号:17-03 研究時期:2017年~2018年

研究の結果:

本研究では,ひきこもり状態にある人の家族を対象として、隔週で4回の認知行動的特徴に応じた心理的支援を行い、ひきこもり状態にある人の社会的交流行動に及ぼす影響を明らかにすることを目的といたしました。分析の結果、心理的支援の前後において、ひきこもり状態にある人の社会的交流行動のうち、「家族」に関する社会的交流行動が統計的に有意に増加した傾向にあることが示されました。

研究計画名::通院治療を受けるがん患者の介護者が抱える困難事および心理的苦悩に関する記述的検討

研究番号:17-04 研究時期:2014年~2017年

研究の結果:

本研究では,通院治療を受けるがん患者の周囲の介護者の方が感じる困難や心理的苦悩に及ぼす影響を検討することを目的としました。インタビュー調査の結果,がん患者の介護者は,患者の通院治療に伴い,患者の疾患の増悪の防止のために「医療機関から指示された介護を適切に実行しなければいけない」という義務感を抱くことで,心理的な困難や苦悩が生じやすいことが示唆されました。研究計画名:苦痛を伴う状況に対する耐性が行動傾向と不適応状態に及ぼす影響

研究番号:17-05 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

本研究では,苦痛を伴う状況に対して自分がどの程度耐えられると思うかを指す「苦痛耐性」の程度が,行動傾向や不適応状態に及ぼす影響を検討することを目的としました。研究の結果,苦痛耐性の程度が低いことによって,自身が大切にしている価値観と合致する行動への従事がなされにくくなることを介して,抑うつ状態につながるという関係性がみられました。

研究計画名:社交不安における認知的処理過程と非機能的な信念の維持の関係

研究番号:17-06 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

本研究では,社交場面に参与する前のその場面に関する詳細な思考であるAnticipatory Processingを測定する質問紙尺度を作成し,このAnticipatory Processingが社交場面に関する非機能的な信念の維持に及ぼす影響を経時的に検討することでした。データ分析の結果,Anticipatory Processingを測定する尺度は概ね適切な尺度特性をもっていることが確認されました。加えて,Anticipatory processingは非機能的な信念を経時的に維持させることが明らかになりました。

研究計画名:社交不安における認知的情報処理過程とコルチゾール反応の関係

研究番号:17-07 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

本研究では,社交場面に参与した際に分泌されるストレスホルモンである「コルチゾール」の反応と,社交場面に関する回顧的思考(Post-Event Processing;PEP)の関係を検討することを目的としました。分析の結果,社交場面が終わった後にPEPを行なっているとコルチゾール値の回復がみられにくく,特にこの傾向は社交不安の程度が低い者において顕著であることが明らかになりました。

研究計画名:確認行動が不安と記憶の確信度に及ぼす影響の検討

研究番号:17-08 研究時期:2016年~2017年

研究の結果:

本研究では,将来起こる危険な結果を防止する責任が自身にあると過度に考える「強迫信念の程度」と確認行動を繰り返すことが,確認行動を実行したと確信できる程度である「記憶の確信度」に及ぼす影響を検討することを目的としました。大学生を対象とした実験の結果,不安傾向が高い者のうち,強迫信念の程度が高い者においては,確認行動を繰り返すにつれ記憶の確信度が低い水準から上昇することが示されました。一方で,強迫信念の程度が低い者においては,確認行動の繰り返しにかかわらず記憶の確信度が高い水準のまま維持されることが示されました。

研究計画名:内部感覚エクスポージャーが社交不安の程度に及ぼす効果

研究番号:17-09 研究時期:2016年~2018年

研究の結果:

本研究では,社交場面での不安に対して効果が示されている「エクスポージャー」という心理的な技法において,その手続きの違いが効果に及ぼす影響を検討することを目的としました。「エクスポージャー」では,不安を感じさせる刺激や場面に十分に慣れるまで曝露する(接する)という手続きを取り,社交不安を感じやすい刺激としては,たとえば人前で赤面するといったことが考えられます。本研究では,「人前での赤面」という刺激に曝露する状況を設定し,その刺激に曝されたことがエクスポージャーの効果に及ぼす影響を検討しました。大学生及び大学院生に対する実験の結果,社交不安が高い人は,人前で赤面をするかしないかによる影響を受けず,エクスポージャーの効果を得られるということが示されました。

研究計画名:親の育児ストレスと認知的特徴が養育行動に及ぼす影響

研究番号:17-10 研究時期:2017年~2018年

研究の結果:

本研究では,育児におけるストレスが高い親でも親の関わりの後の子どもの行動を予測できる能力(随伴性知覚)が高ければ,子どもの適応的な行動を促すような関わりができるかについて,養育行動に関連する要因を探索的に検討することを目的としました。その結果,不機嫌・集中困難に関する親の育児ストレスが高い場合でも,随伴性知覚が高ければ,コミュニケーションに関する適切な養育行動が遂行できていることが示されました。このことから,育児支援においては,育児ストレスを下げることに加えて,親が適切な随伴性知覚を獲得できるような支援にも焦点を当てる必要があると考えられます。

研究計画名:民間回復支援施設を利用する薬物依存経験者の心理的回復過程

研究番号:17-11 研究時期:2017年~2018年

研究の結果:

本研究においては,民間回復支援施設である「ダルク」を利用する薬物依存経験者に対するインタビュー調査を行うことによって,ダルクの利用によって心理的回復に至るプロセスを記述的に検討することを目的とした。分析の結果,【仲間との関わりを増やす考えや行動】をきっかけとして,【仲間へ働きかけていく行動】に発展し,結果的に【ダルクにおいて正の強化に接近する行動】が生じることが示された。このように「仲間」に共感したり,支えてもらったりする経験を通して,仲間との相互作用を増加させていくプロセスを経て,ダルクにおける活動への参加が正の強化によって維持されるようになり,【心理的変化(回復)】に至ることが示唆された

研究計画名:児童生徒における個人に応じた心理教育的介入の効果

研究番号:17-12 研究時期:2017年~2018年

研究の結果:

本研究では,児童生徒一人一人に「自分の行動をしたあとにどのようなことが起こるのかかを考える力」をつけるための心理教育を実施し,その力が問題行動の変容に及ぼす効果をを検討することを目的としました。心理教育を実施した結果,自身の価値がどのくらい明確になっているかの度合いである”価値の明確化得点”が増加しました。このことから,自身の価値に沿った行動が増えることによって,問題行動が変容する可能性が示唆されました。

研究計画名:児童生徒の認知行動的特徴に応じたストレスマネジメント教育の効果の検討

研究番号:16-01 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

本研究では,介入前に児童生徒の個人差変数の適切なアセスメントを行ない,そのアセスメントに応じて個人差変数の変容を促す手続きを組み合わせた「認知行動的個人差に応じたストレスマネジメント教育」の効果に関して,従来のストレスマネジメント教育の効果と比較検討することを目的としました。 その結果,「認知行動的個人差に応じたストレスマネジメント教育」は,標準的なストレスマネジメント教育と比較して,中学生のストレス反応の低減に有効であることが示されました。一方で,小学生においては,どちらのストレスマネジメント教育の実施であってもストレス反応の低減に有効であることが示されたものの,特徴的な差は認められませんでした。

研究計画名:社会的スキルの遂行に影響を及ぼす個人差の検討

研究番号:16-02 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

本研究の目的は,文脈理解および共感性が社会的スキルの獲得に及ぼす影響について検討することでした。社会的スキルの下位因子である主張性スキルと記号化スキルにおいて,文脈理解と視点取得が影響する傾向が認められました。また,関係維持スキルにおいて, 文脈理解の影響性が認められました。

研究計画名:痛みの知覚に影響を及ぼす対処方略の効果の検討

研究番号:16-03 研究時期:2016年

研究の結果:

本研究では,痛みに対する心理学的な対処方略の効果を検討することを目的としました。大学生および大学院生を対象とした実験の結果,苦痛を喚起する課題中の主観的な苦痛に対しては,心理学的介入の内容に関わらず,一定の苦痛の減少が認められました。一方で,苦痛を喚起する課題への従事時間という行動的な指標においては,気ぞらしを実行したグループにおいてのみ,苦痛の減少が認められました。このことをふまえると,本研究の結果からは,苦痛に対しては気ぞらしによる対処を促進することが最も有効であると考えられます。

研究計画名:社交不安に対するエクスポージャーにおける刺激提示手続きの差異が介入効果に及ぼす影響

研究番号:16-04 研究時期:2013年~2016年

研究の結果:

本研究では,社交場面での不安に対して効果が示されている「エクスポージャー」という心理的な技法において,その手続きの違いが効果に及ぼす影響を検討することを目的としました。「エクスポージャー」では,不安を感じさせる刺激や場面に十分に慣れるまで曝露する(接する)という手続きを取り,社交不安を感じやすい場面としては,たとえば人前でスピーチをする場面が考えられます。本研究では,感じる不安が異なると考えられる複数のスピーチ場面を設定し,場面に曝露する順番(低い不安場面から順番に曝露:漸進/ランダムに曝露:変動)と,その変化を予測できるかどうか(予測可能性が高い/低い)が,エクスポージャーの効果に及ぼす影響を検討しました。大学生及び大学院生に対する実験の結果,2つの条件の差は統計的に意味があると考えられる効果の差をもたらしませんでした。

研究計画名:動機づけ面接法の手続きを用いた職場ストレスマネジメント介入の効果性の検討

研究番号:16-05 研究時期:2013年~2017年

研究の結果:

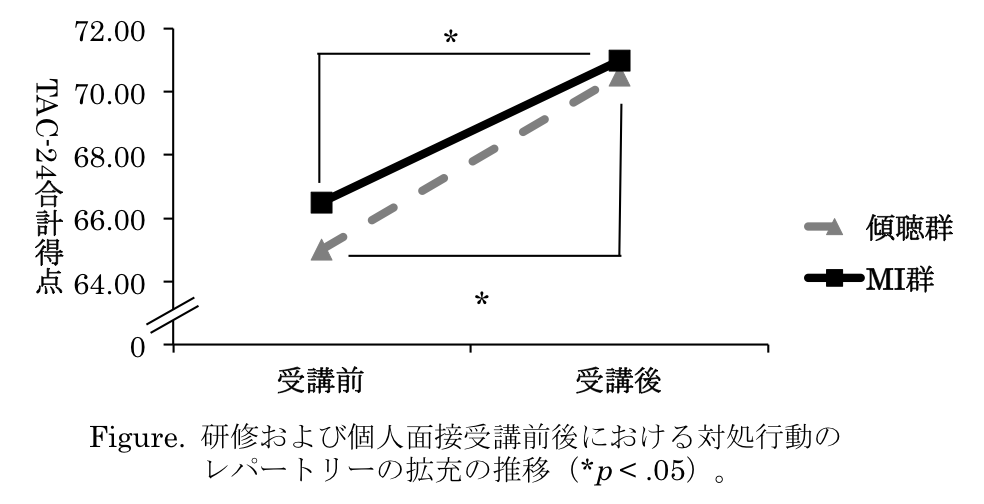

ストレスマネジメント研修に加えて対処行動の実行に対する動機づけを高める個人面接を行なった群(MI群)においても,ストレスマネジメント研修に加えて傾聴的な個人面接を行なった群(傾聴群)の双方においても,ストレスマネジメント研修および個人面接を行なったことによる心理的ストレス反応の改善はみられなかった。その一方で,対処行動のレパートリーについては,研修および個人面接を受ける前後で有意に拡充していたことが示された(Figure)。

研究計画名:職場におけるストレスマネジメント研修の効果の検討

研究番号:16-06 研究時期:2015年~2017年

研究の結果:

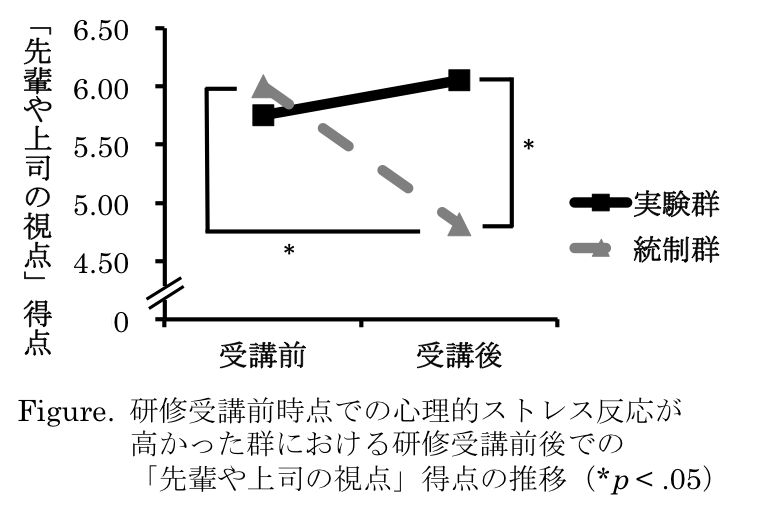

ストレスマネジメント研修を受講する前の心理的ストレス反応が高い者において,標準的なストレスマネジメント研修を行なった群(統制群)も,統制群の手続きに,ストレスを感じたときに行なう対処行動を選択する際に職場内の文脈を評価させる手続きを加えた群(実験群)も,ともに,ストレスマネジメント研修を受けたことによる心理的ストレス反応の改善はみられなかった。その一方で,対処行動を選択する際に,上司や先輩の視点を考慮するかどうかについて,研修を受ける前では実験群と統制群との間に差はなかったものの,研修を受けた1週間後では,統制群においては考慮しなくなっていたことが示されたものの,実験群においては受講前後において有意な変化がみられなかったことが示された(Figure)。

研究計画名:邦訳版Beliefs about Emotions Scaleの開発および信頼性・妥当性の検討

研究番号:16-07 研究時期:2014年~2016年

研究の結果:

本研究は,ネガティブな気持ちを持つことや表出することを否定的にとらえる考え方(Beliefs about Emotions)を測定する日本語版尺度を開発し,信頼性と妥当性を検討することを目的としました。本研究において開発された尺度は一定の信頼性と妥当性を有することが確認されました。しかしながら,本尺度得点の高い者と低い者の間に,ネガティブな刺激に対する反応の強さに差はみられませんでした。

研究計画名:気分誘導操作の違いが食行動に及ぼす影響の検討

研究番号:16-08 研究時期:2016年

研究の結果:

本研究は,嫌悪的な気持ちを向ける対象の違いが食行動に及ぼす影響を検討することを目的として,異なる気分誘導操作を用いて摂食量を測定する実験を実施しました。その結果,摂食障害傾向の程度によって,嫌悪的な気持ちを向ける対象の違いによる摂食量に差がみられることが確認されました。

研究計画名:不安や心配が行動に及ぼす影響の検討

研究番号:16-09 研究時期:2015年~2016年

研究の結果:

本研究では,思考,感情,身体感覚といった個人の内的な体験を回避する「体験の回避」の程度と心配が,日常生活における行動に及ぼす影響を検討することを目的としました。大学生を対象とした調査の結果,心配する人は,「体験の回避」をするために不適応的な行動が多くなることが示されました。

研究計画名:心配が行動の選択に及ぼす影響の検討

研究番号:16-10 研究時期:2015年~2016年

研究の結果:

本研究では,思考,感情,身体感覚といった個人の内的な体験を回避する「体験の回避」の程度が心配に対処する行動に及ぼす影響を検討することを目的としました。大学生を対象とした実験の結果,心配に対処する行動である確認行動,準備行動,回避行動,意思決定の先延ばしのいずれの行動においても,そのパフォーマンスに対して「体験の回避」の程度の影響は示されませんでした。

研究計画名:薬物依存からの心理的回復過程に関する予備的検討

研究番号:16-11 研究時期:2016年

研究の結果:

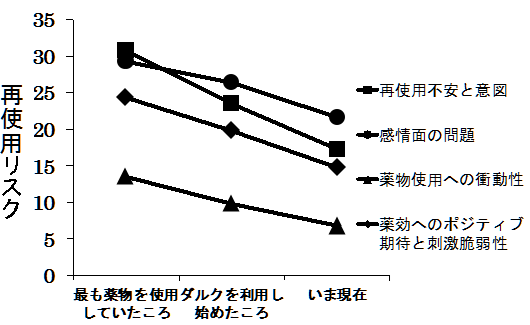

本研究においては,ピアサポートに基づく民間回復支援施設である「ダルク」を利用する薬物依存経験者の薬物再使用リスクの低減のプロセスに関して検討を行なうことを目的と致しました。薬物再使用リスクの時系列による変化を検討したところ、最も薬物を使用していたころから,ダルクの利用を経て,いま現在にいたるまで経時的に薬物再使用リスクが低減することが示されました。また、ダルクにおいて「自分を認めてもらえた」,「安心感が得られた」,「疎外感を感じずにすんだ」と感じているほど,薬物を再び使用をしてしまうという不安が低いことが示されました。

研究計画名:親の随伴性知覚が養育行動に及ぼす影響

研究番号:16-12 研究時期:2016年~2017年

研究の結果:

本研究では,親自身の関わりによる子どもの行動を予測できているという随伴性への知覚の高さと, 子どもの適応的な行動の高さと関連性が示されている養育行動をとるかどうかが,育児におけるストレスと 総体的にどのように関連しているかを検討することを目的としました。3ー6歳の子どもを持つ親を対象とした調査の結果,育児ストレスが大きい場合,随伴性知覚の高い親の方が子どもの適応的な行動が低いことが示された。 したがって,親自身が強い育児ストレスにさらされている場合,随伴性の知覚がたとえできていたとしても実際には適応的な養育行動をとることができておらず,結果として子どもの適応が低くなることが示唆された。

研究計画名:不登校の子どもを持つ親のストレス反応に家庭教師が及ぼす影響に関する記述的検討

研究番号:16-13 研究時期:2016年~2017年

研究の結果:

本研究では,不登校児童生徒に対する家庭教師の利用が,親の「ストレス反応」の低減過程に及ぼす影響を記述的に検討することを目的としました。不登校経験のある子どもをもつ親を対象にインタビュー調査を行なった結果,親は,子どもの不登校開始から回復までの時間軸に沿って「混乱期」,「試行錯誤期」,「適応期」という心理的過程を経ていることが分かりました。また,適応期に家庭教師を利用した場合,子どもが早急に第三者(家庭教師)とつながりやすいこと,家庭教師利用開始時に親子ともに一時的にストレスが高まることが示されました。

研究計画名:社交不安と安全確保行動が注意バイアスにおよぼす影響

研究番号:063 研究時期:2005年~2006年

研究の結果:

本研究では,他者からの否定的な評価に対する恐れを特徴とする「社交不安」傾向の高さと,社交場面で他者からの否定的評価に対する不安を減らすための行動である「安全確保行動」をとるかどうかが,自己や他者への注意の偏りに及ぼす影響について検討することを目的としました。大学生を対象とした実験の結果,自己への注意の偏りは,社交不安の高さや,安全確保行動をとるかどうかによる影響を受けませんでした。一方で,社交不安が高い人が,安全確保行動をとった場合には,他者に対する注意の偏りが強まることが示されました。

研究計画名:他者からの評価懸念が社交不安に及ぼす影響

研究番号:141 研究時期:2014年~2015年

研究の結果:

本研究では,他者からの肯定的,否定的といった評価の種類および他者からの注目量が社交不安の回避行動に及ぼす影響を検討することを目的としました。回避行動として,不安を感じる場面自体から回避しようとする「場面からの回避行動」と,不安を感じる場面において生じる回避行動である「場面内回避行動」の2種類の回避行動を測定しました。大学生を対象とした実験を行なった結果,場面内回避行動(主観指標)においては,否定的な評価を受けた場合と注目量の多い場合に場面内回避行動が生起することが示されました。これに対して,場面からの回避行動においては,評価の種類や他者からの注目量の影響を受けないことが示されました。

研究計画名:中学生におけるストレスマネジメント教育の効果の検証

研究番号:15-1 研究時期:2015年

研究の結果:

本研究では,ストレスマネジメント教育(以下,SME)において,ストレスに対する自分の対処法を自己観察(セルフモニタリング;以下,SM)する順序が生徒のストレス反応に及ぼす影響を検討しました。中学生を対象としたSMEの結果,SMを初期の段階で行なったグループのみ,SME実施前(Pre)よりもSME実施1ヶ月後(Follow-up)において,ストレス反応が統計的に有意な減少を示しました。

研究計画名:攻撃行動改善を目的とした心理教育プログラムの介入効果の予備的検討

研究番号:15-2 研究時期:2015年

研究の結果:

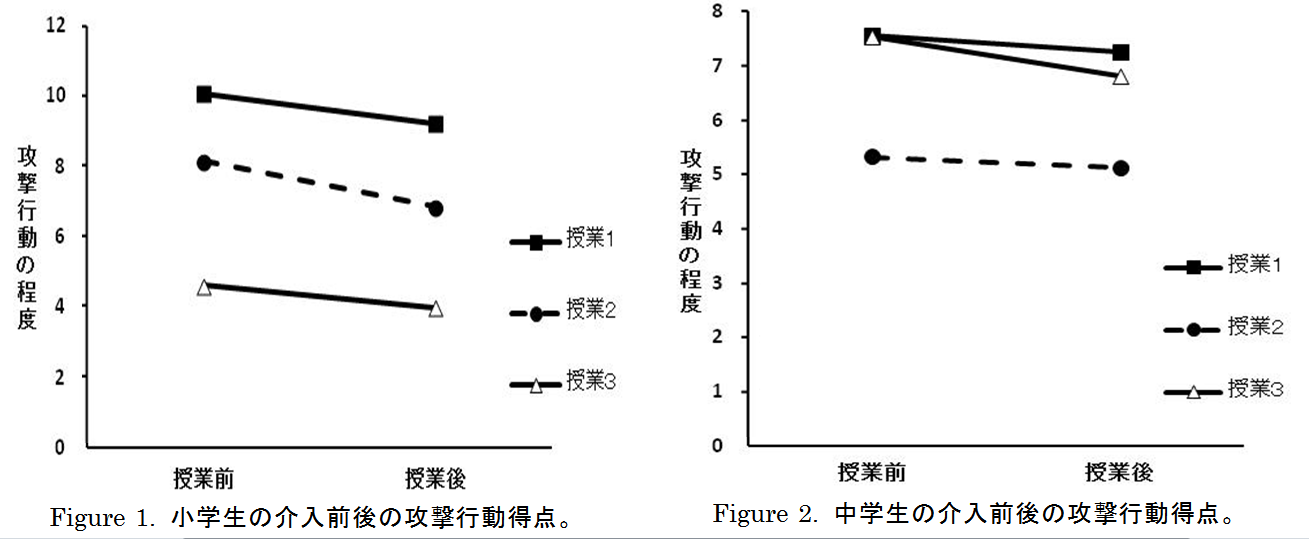

本研究では,攻撃行動の低減を目指した怒りに対する3種類の心理教育(授業1:対処行動の立案,授業2相手の気持ちを考える,授業3:イライラのコントロール)を行ない,それぞれの介入の効果を検討することを目的といたしました。小中学生に心理教育を行なった結果,小学生は,心理教育の実施によって,攻撃的な行動をとる程度が低減することが統計的に示されました。中学生は,統計的な低減は示されなかったものの,攻撃的な行動をとる程度が低減する傾向が視察されました。

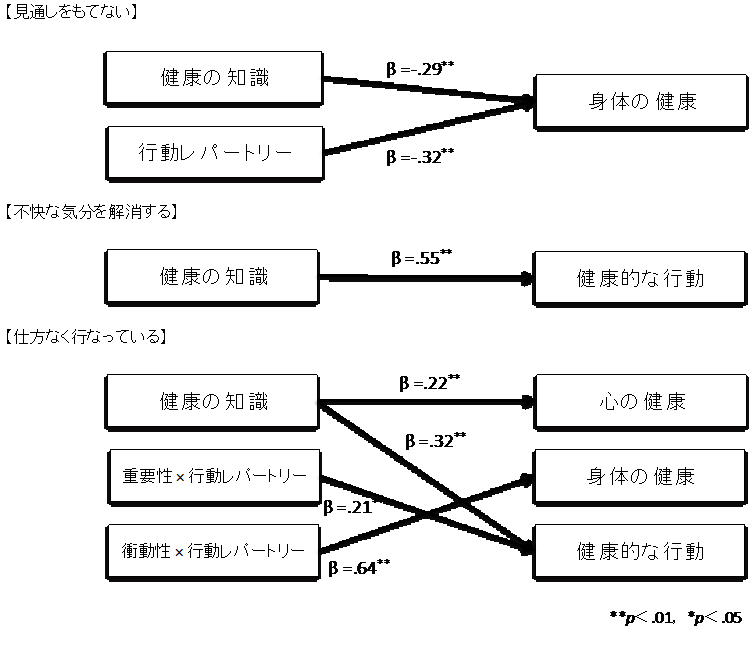

研究計画名:健康維持における行動レパートリーと衝動性が心身の健康状態に及ぼす影響

研究番号:15-3 研究時期:2015年

研究の結果:

本研究では,心身の健康状態を悪化させる要因として「行動レパートリー」,「衝動性」,「健康の知識」の3つに着目し,健康状態を阻害する「健康リスク行動」をとる理由ごとに,それらの要因がどのように心身の健康状態に影響を与えているかを検討することを目的としました。20歳以上の労働者を対象とした調査の結果,健康リスク行動をとる理由は,見通しを持てない人,不快な気分を解消する人,仕方なく行なっている人の3グループに分けられました。グループごとのそれぞれの要因を検討すると,見通しを持てない人は,知識と行動レパートリーが身体の健康に影響を与えていました。また,不快な気分を解消する人は,知識が健康行動に影響を与えていました。仕方なく行なっている人は,知識,行動レパートリー,衝動性がそれぞれに心身の健康と健康行動に影響を与えていました。これらの結果から,健康を促進するうえでリスク行動の理由を考慮した介入が効果的である可能性があると考えられます。